Stabiliser la vision et prévenir les complications graves, comme le décollement rétinien, c’est l’objectif principal de la photocoagulation au laser Argon. Cette technique repose sur un faisceau lumineux extrêmement précis qui agit directement sur les pigments rétiniens. En créant de petites brûlures contrôlées, le laser permet de traiter les vaisseaux anormaux, de freiner la croissance de tissus pathologiques, ou encore de sécuriser les zones déchirées de la rétine. Grâce à sa précision, cette intervention est rapide, efficace et bien tolérée, avec des bénéfices durables sur la santé visuelle.

Laser Argon

En cas de pathologie rétinienne, la photocoagulation au laser Argon peut représenter une solution efficace pour freiner l’évolution de la maladie. Cette technique consiste à appliquer un laser ciblé sur certaines zones de la rétine pour limiter les lésions et protéger les zones saines. Grâce à sa grande précision, le laser Argon permet d’agir localement sans toucher les tissus avoisinants. Ce traitement joue un rôle clé en cas d’atteinte rétinienne menaçant la vision.

Photocoagulation au laser Argon : de quoi s’agit-il ?

Quand le traitement de la rétine au laser Argon est-il recommandé ?

La photocoagulation au laser Argon est une technique fréquemment utilisée en ophtalmologie. Elle permet de ralentir l’évolution de certaines maladies ou de prévenir des complications sérieuses. Voici ses principales indications :

- Rétinopathie diabétique : le laser Argon est utilisé pour soigner les néovaisseaux et les micro-anévrismes afin de freiner la progression de la maladie et d’éviter les hémorragies intraoculaires.

- Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) : le laser est appliqué pour colmater les fuites vasculaires et préserver la vision centrale dans les formes exsudatives.

- Occlusions veineuses rétiniennes : le traitement vise à réduire l’œdème maculaire et à contenir les effets secondaires de l’occlusion.

- Trous et déchirures rétiniennes : le laser sert à sceller les lésions afin d’éviter des évolutions vers un décollement de la rétine, qui pourrait gravement altérer la vision.

Quels examens doivent être réalisés avant l’intervention ?

La photocoagulation au laser Argon nécessite un bilan complet. Chaque examen prescrit avant l’intervention a pour but d’adapter le protocole à votre situation :

- Examen de la vue : il permet de déterminer le niveau d’acuité visuelle et d’évaluer la gêne ressentie au quotidien.

- Examen du fond d’œil : réalisé à l’aide d’un ophtalmoscope, il donne une vision globale de la rétine et met en évidence les zones lésées.

- OCT (Tomographie par cohérence optique) : cette imagerie haute résolution explore les couches de la rétine, à la recherche d’éventuelles altérations invisibles à l’examen classique.

- Angiographie à la fluorescéine : en colorant les vaisseaux, cet examen permet de cartographier les anomalies vasculaires et de cibler avec précision l’intervention laser.

Photocoagulation au laser Argon : déroulement de l’intervention

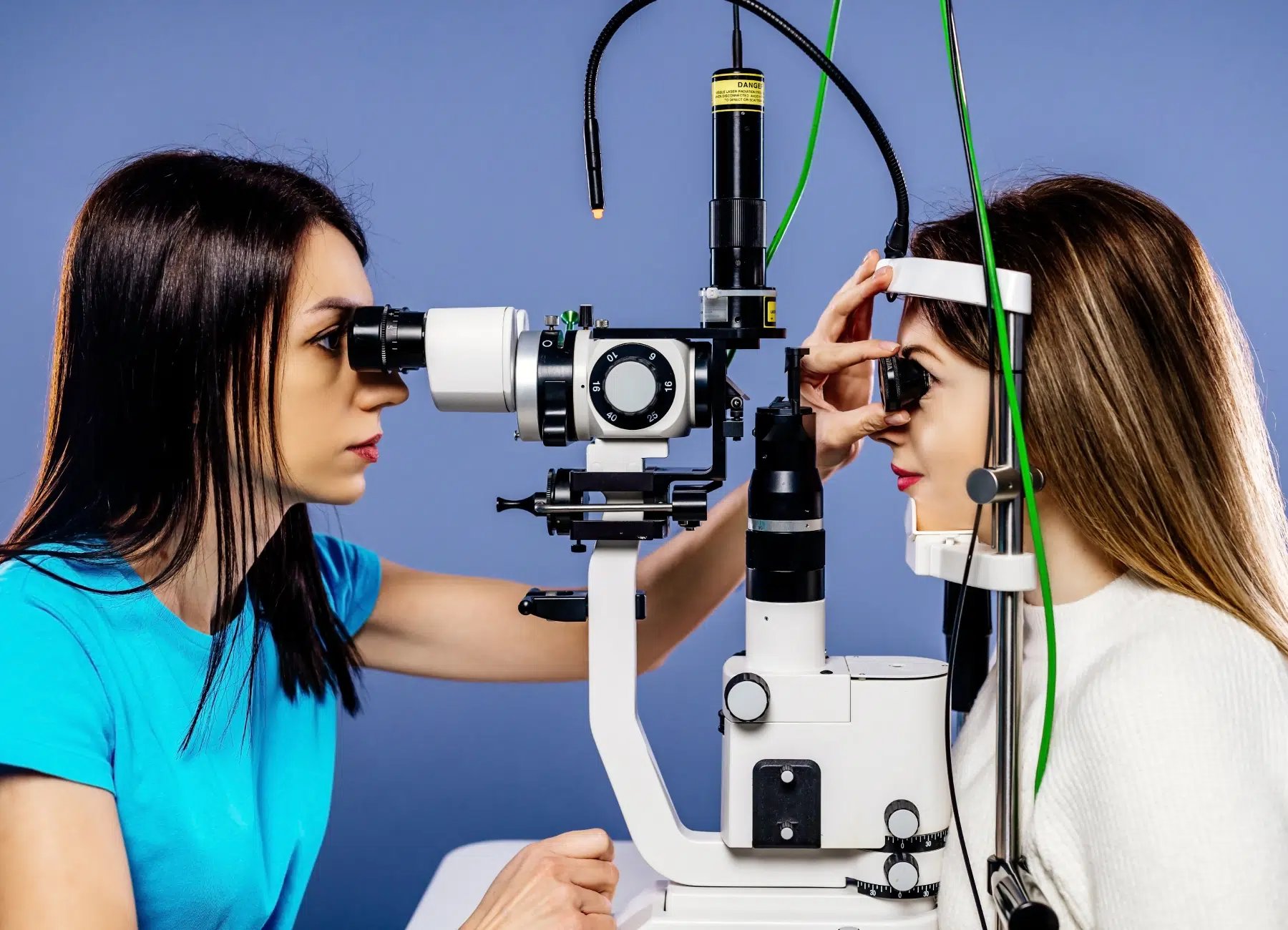

La photocoagulation au laser Argon est un acte médical encadré par l’équipe du Pôle Ophtalmologique.

Une fois arrivé, le patient reçoit des gouttes anesthésiantes pour assurer une intervention sans douleur. Une lentille spécifique est placée sur l’œil pour faciliter l’accès à la zone rétinienne ciblée tout en maintenant les paupières ouvertes. Pendant le traitement, de brefs flashs lumineux peuvent être perçus, mais ils ne sont pas douloureux. Le temps d’intervention varie selon les cas. Comptez en moyenne 10 à 30 minutes pour une séance complète.

Quelles sont les complications de la photocoagulation au laser Argon ?

La photocoagulation au laser Argon est un acte bien maîtrisé, mais quelques complications sont à surveiller :

- Infection : comme pour tout geste médical, un risque infectieux existe, même s’il reste exceptionnel.

- Décollement de la rétine : ce type de complication est très rare, mais peut survenir si la rétine est déjà fragilisée.

- Cicatrices rétiniennes : le traitement au laser peut laisser des petites cicatrices, sans conséquence dans la majorité des cas, mais à surveiller selon leur localisation.

- Œdème maculaire : dans certaines situations, un gonflement de la macula peut apparaître, nécessitant un suivi ou un traitement complémentaire.

- Vision floue temporaire : il est fréquent de ressentir une gêne visuelle ou un flou passager dans les heures suivant l’intervention.

Quelles sont les suites du traitement ?

La reprise des activités quotidiennes est généralement possible après quelques heures de repos. Pour prévenir toute infection et limiter l’inflammation, des gouttes anti-inflammatoires et antibiotiques peuvent être prescrites. Le traitement nécessite parfois plusieurs séances, en fonction de l’étendue des zones à traiter. Des consultations de suivi sont prévues afin de contrôler les résultats, d’ajuster si besoin le protocole et de détecter d’éventuelles complications.