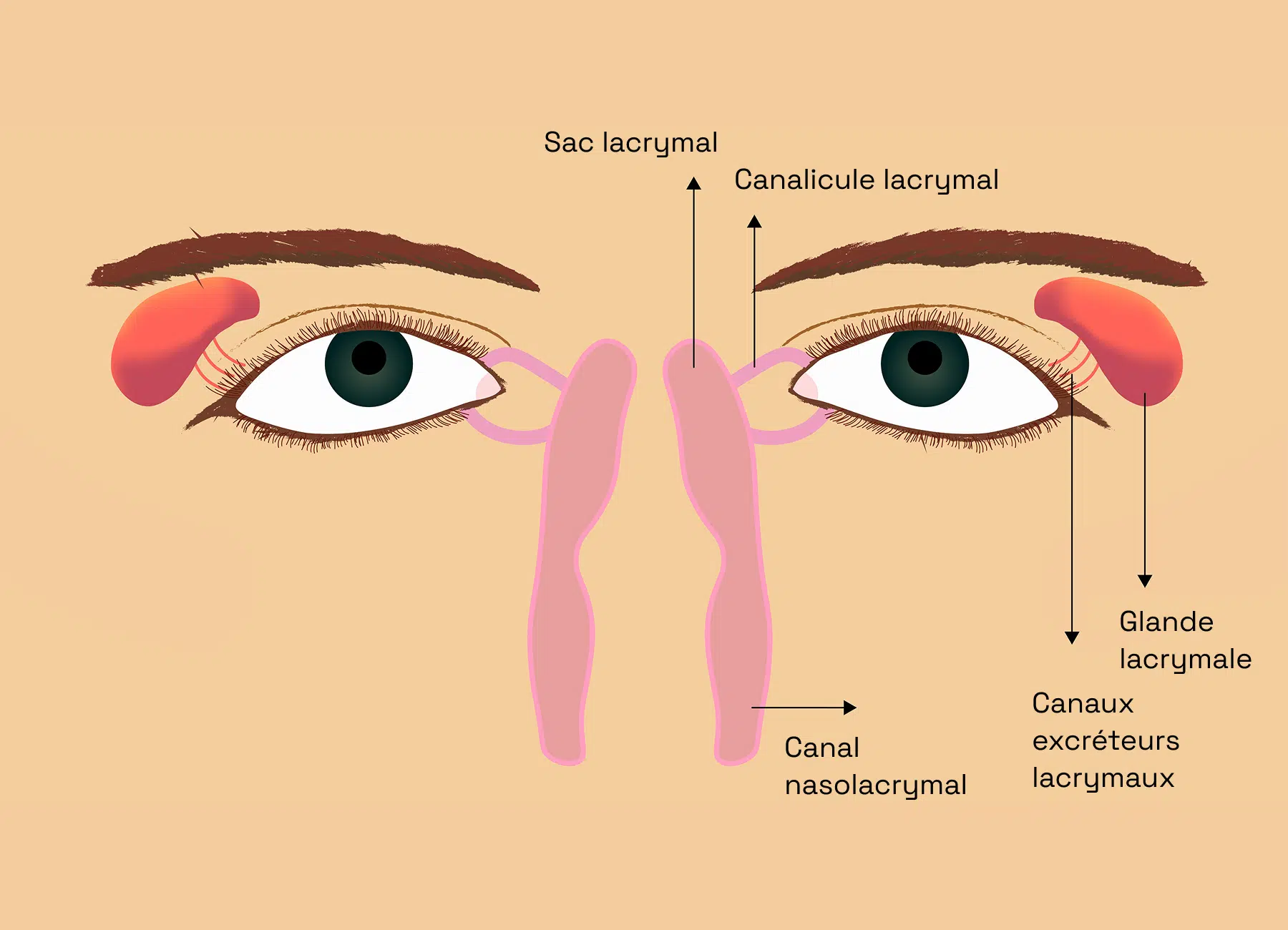

L’équilibre du film lacrymal repose sur un mécanisme précis permettant l’hydratation et la protection de l’œil. Ce processus commence par la glande lacrymale, située dans la partie supéro-externe de l’orbite, qui produit la composante aqueuse des larmes. Une fois sécrétées, ces larmes sont réparties de façon homogène sur la surface oculaire grâce aux mouvements réguliers des paupières. Le système lacrymal ne se limite pas à la production de larmes, il joue également un rôle essentiel dans leur évacuation et leur renouvellement constant.

Les étapes du drainage lacrymal

Le drainage s’effectue en plusieurs étapes :

- Les points lacrymaux, situés au bord interne des paupières, captent l’excès de larmes.

- Les canalicules lacrymaux dirigent ensuite ces sécrétions vers le canal d’union et le sac lacrymal, logé près de l’angle interne de l’œil.

- Les larmes poursuivent leur trajet dans le canal naso-lacrymal, qui les évacue dans la fosse nasale, empêchant leur accumulation excessive.

Un mécanisme de protection contre le reflux

Ce circuit fonctionne en continu pour maintenir un équilibre optimal et éviter toute accumulation excessive de larmes. À l’extrémité du canal naso-lacrymal, la valve de Hasner empêche le reflux des sécrétions vers l’œil, ce qui permet ainsi leur évacuation fluide et efficace.