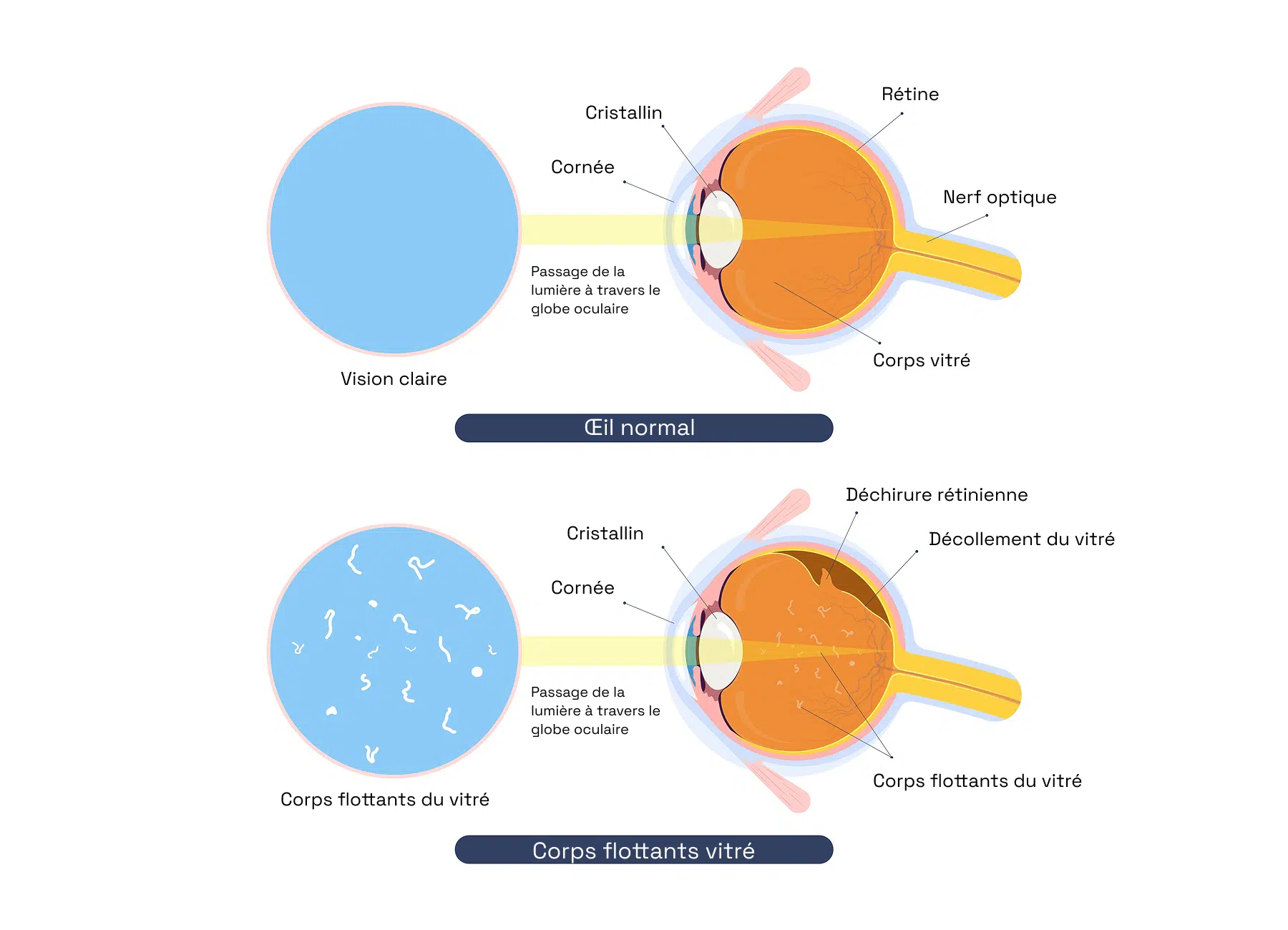

Dans l’œil, le gel vitréen maintient la structure interne et est en contact avec la rétine. Il arrive qu’avec certaines modifications naturelles, ce gel se fluidifie, provoquant un décollement postérieur du vitré (DPV). Bien que cette évolution soit un phénomène physiologique, elle peut engendrer, dans de rares cas, des complications qui nécessitent une attention particulière.

Décollement postérieur du vitré

Au fil des années, des changements physiologiques affectent la structure de l’œil, notamment le vitré, qui peut se détacher de la rétine. Ce phénomène, appelé décollement postérieur du vitré, est fréquent et souvent bénin, bien qu’il puisse s’accompagner de symptômes gênants.

Dans certains cas, un suivi médical est recommandé pour prévenir des complications plus sévères, telles qu’un décollement de la rétine.

Définition du décollement postérieur du vitré

Décollement postérieur du vitré : les personnes concernées

Le décollement postérieur du vitré (DPV) est souvent associé au vieillissement naturel de l’œil, un phénomène qui survient généralement après 50 ans.

Toutefois, ce n’est pas la seule cause de son apparition. Certains patients peuvent être plus à risque en raison de leur anatomie oculaire ou d’événements spécifiques ayant fragilisé leur vitré.

Une intervention chirurgicale sur l’œil (comme la chirurgie de la cataracte) ou encore un choc important peuvent précipiter cette évolution.

C’est pour cela qu’un suivi ophtalmologique régulier est recommandé afin de détecter d’éventuelles complications et adapter la surveillance si nécessaire.

Symptômes indicateurs du décollement du vitré

Lorsque le décollement postérieur du vitré (DPV) survient, il peut provoquer divers symptômes visuels qui apparaissent soudainement. Les patients signalent souvent :

- Des éclairs lumineux (phosphènes) : flashs intermittents, perceptibles surtout en périphérie du champ de vision.

- Un voile devant les yeux : sensation d’écran flou ou de nuage altérant temporairement la netteté visuelle.

- Des corps flottants (myodésopsies) : petits filaments ou taches sombres qui semblent bouger avec les mouvements de l’œil.

Ces symptômes sont liés aux modifications du vitré, qui projette des ombres sur la rétine ou exerce des tensions sur celle-ci.

Comment détecter un décollement postérieur du vitré ?

Lorsqu’un patient présente des symptômes évocateurs d’un DPV, un ophtalmologiste effectue un examen du fond d’œil pour confirmer le diagnostic. Cette procédure permet de contrôler l’état de la rétine et d’évaluer l’impact du décollement du vitré. En cas d’anomalies ou de signes inhabituels, des analyses plus poussées, comme une échographie oculaire, peuvent être nécessaires.

Cet examen approfondi aide à identifier d’éventuelles complications, telles qu’un décollement de la rétine, une hémorragie intravitréenne ou encore un trou maculaire, qui exigent une prise en charge spécifique.

Comment traiter un décollement postérieur du vitré ?

Lorsqu’un décollement postérieur du vitré se produit, aucun traitement spécifique n’est généralement nécessaire. Ce phénomène naturel survient au fil du temps et les symptômes associés disparaissent progressivement. Toutefois, une vigilance accrue est requise, notamment dans les premiers jours, pour s’assurer que la situation ne se complique pas.

Précautions à prendre

- Être attentif à l’évolution des corps flottants et à l’intensité des flashs lumineux, qui peuvent signaler une aggravation.

- Éviter les gestes brusques qui pourraient accentuer la traction sur la rétine.

Quand une intervention est nécessaire

Si le DPV entraîne une atteinte plus grave, plusieurs solutions existent :

- Une chirurgie immédiate est indispensable en cas de décollement de la rétine.

- Une hémorragie intravitréenne peut nécessiter une vitrectomie pour éliminer les saignements.

- Un trou maculaire doit être traité chirurgicalement pour améliorer la vision centrale.

- Une déchirure rétinienne peut être stabilisée grâce à une photocoagulation au laser.

Bien que cette condition soit le plus souvent bénigne, un contrôle ophtalmologique régulier permet de limiter les risques de complication sévère.